「近代/非近代」という対立構造で文章を読む練習として、2011年センター試験出題の鷲田清一「身ぶりの消失」を読む。鷲田清一は去年のテストや、今年度に入ってからも「ぬくみ」で読んできた。

だが対比のラベルは「近代/非近代」では抽象度が高すぎて、いろいろな要素が入りすぎる。

「する/である」も、シンプルなのは良いがやはり多くの要素、複数の面があって使いにくい。丸山真男は単純な近代批判をしているだけではない。丸山の近代批判的論旨が現われているのは「過近代」的問題を扱った部分だ。

使いやすい対比は「均質な/感性的な」だ。ここに「幻想的」を加えてもいい。ただ用語が、言葉の意味合いから直ちに捉えられるというわけではないので、柄谷の論の主旨が適切に把握されている必要がある。とりわけ「幻想」が把握しにくいことは確認した。

その上で、この対比構造は様々な文章を読解する上で強力な手がかりになる。スケッチや撮影の構図を決める時のグリッド線のようなものだ。

さて、どう読解するか?

読解という行為自体を自分の判断で行うべきではある。「わかる」に向けて何をどう考えるか、それ自体が問題だ。

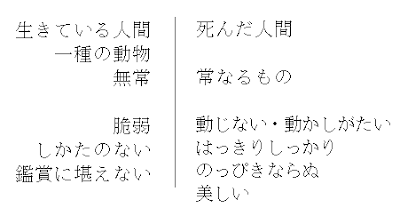

その一つの方法として、また授業における考察の交換の便を図るため、こちらで分析の方向を指定した。文中の具体例の対比を確認し、それぞれが「均質/感性」図式にあてはまることを読み取ろう、というものだ。

この文章内での具体例の対比は大きく言って3組半ある。

半?

挙げてみればわかる。

まず一つ目は次の対比。

バリアフリーの空間/古い木造民家を使用したグループホーム

実際には文中にこうした形で切り取れる表現が並んでいないので、こちらでこれらを対比として取り立てないと、こうした対比構造が見えてこない。

この対比が、どのようにして「均質/感性」という対比の構図に対応すると考えられるのか?

直ちに指摘できるのは「バリアフリーの空間」が「抽象的な空間」と表現されていることだ。「場所と経験」の中で「均質な空間」で経験することは「抽象的なもの」だと表現されていた。

これに対して「木造民家」の方が「感性的」だというために、どんな表現を取り上げれば良いか?

「木造民家」でのふるまいは「からだで憶えている」という表現がとりあげるには適切だ。「抽象的」が「頭でわかっている」ということだと考えれば、対比は明確。

だがすんなり腑に落ちにくいのは「抽象的な空間」に「人体の運動に合わせた」という形容がついていることだ。対比の両辺に「からだ=体」が出てきてしまう。どういうことか?

これも「人体の運動に合わせた」と対比的な要素を右辺に設定しよう。これもまた明示されていないので、こちらが文中から読み取って対置する。

どこのクラスでも、「物や他者との関係」が対比的な要素として挙げられた。これが「人体の運動に合わせた」と対比的であるとすると、その時イメージされる「人体」とは、文中の言葉で言えば「単独の」「孤立」した人体だということになる。

つまり「バリアフリー」とは「単独の人体の運動」にとって「自由」だということだ。とすると、むしろ「物や他者との関係」を「からだで憶えている」ような場所=感性的な空間では、人はむしろ制約がある=不自由だということになる。

二つ目に挙げられる対比は「遊園地/原っぱ」である。

これは「特定の行為のための空間/行為と行為をつなぐものそれ自体をデザインする」という対比として語られる。「ではなく」で対比が明示されているから、ここは見つけなければならない。「あらかじめ/創っていく」という対比もみつかる。

さて、「行為と行為をつなぐものそれ自体をデザインする」は「物や他者との関係」の変奏であることを見てとることが可能だ。

だが「特定の行為のための」がなぜ「抽象的」と結びつくのか?

三つ目の具体例対比は「ホワイトキューブ/工場」である。

ここには「抽象的/物質的で具体的」という明確な対比が読み取れるから、「均質/感性」の対比に対応させることは容易だ。

だがやはり腑に落ちにくいのは、「工場」が「明確な特性」をもっている、と言っていることだ。左辺に「特定の行為のための」があり、右辺に「明確な特性」がある。紛らわしい。

三つ半とは、左辺に置かれるべき「現在の住宅」が、一つ目の「木造民家」と対比的だからである。

ここでは「現在の住宅」の「目的によって仕切られてしまった」という説明が、「遊園地」の「特定の行為のための」の変奏であることが見てとれる。

ここまで以下の三つ半の対比が「均質/感性」の対比に対応することを確認してきた。

バリアフリーの空間/古い木造民家

遊園地/原っぱ

ホワイトキューブ/工場

現在の住宅/古い木造民家

だが「工場」は「使用規則・行動基準」が「キャンセルされている」と語られているのに「木造民家」は「キャンセルされていない」という。

また、上で確認したとおり、「木造家屋」は「不自由」だが、「原っぱ・工場」は「自由」だ。

同じ右辺なのにこうした不整合をどう考えたらいいのか?

ここがこの文章の最大の考察しどころなのだが、簡単に結論を言おう。

「特定の行為のための」は「目的によって仕切る」であり、それこそが「使用規則・行動基準」である。これらがなぜ左辺「均質な空間」の特性なのか?

このことは「場所と経験」を参照するとわかりやすい。

柄谷は均質な空間で経験したことは「たんに経験したような気になっているに過ぎないので、だからこそ意味づけが性急に要求される。」と述べる。

この「意味づけ」こそ「特定の行為のため」であり、「目的によって」であり、「使用規則・行動基準」である。

つまり「抽象的」な「バリアフリー」の空間こそが「意味づけ」を要請するのである。無限定な「自由」は、逆に制約=不自由を自ら必要としてしまうという逆説的な事態に陥るのだ。ここが「場所と経験」が他の文章の読解に有効活用できる最も重要な点だ。

逆に「物質的で具体的」な空間=「感性的な空間」では、人はその「手がかり」を元に行為を「創っていく」。それこそが、その空間が「感性的」に把握されているということだ。そこでは「意味づけ」は不必要な制約だ。それがない「原っぱ・工場」こそ「自由」である。

左辺の「バリアフリー」の「フリー」と右辺の「自由」の違いは、このように理解される。

では右辺の「使用規則・行動基準」とは何か?

これは「物や他者との関係」によって決まっている「からだで憶えている」ふるまいのことだ。これが「感性的な空間」の「歩いたことがあるから場所を実質的に感ずる」に通ずることはわかる。

だがそれだけではなく、ここには「幻想的」な意味合いも含まれている。

柄谷の言う「幻想的」とは「感性的=物質的」に対する「非物質的=観念的」という意味合い以上に、「感性」=個人/「幻想」=共同体という要素が重要であることは以前解説した。「木造民家」におけるふるまいを決定しているのは「物」でもあるが、「他者」でもあるのである。「和室の居間で立ったままでいることは『不自然』である」という一節は、「幻想的」の意味合いを説明するために柄谷が言及した「タブー」と同じく、そうした感受性が共同体の習慣に根ざしていることを表わしている。

そしてこれが後半で語られる「文化」にも通じることを読み取ってほしい。「文化」とはまさしく、共同体の成員に共有された「幻想」でもある。

このように「均質/感性/幻想」という三項対立は、多くの文章の問題を読解する上で強力な枠組みとして参照が可能である。

だが現実の空間が、こうした「均質な/感性的・幻想的」という構図のどちらであるかを論ずることは生産的ではない。

例えば学校という空間はどちらか?

現実にはどちらの要素も含んでしまう。「学校」という空間は間違いなく近代において設立した「均質な空間」である。だが、現実の学校は、そこに生活する子供たちにとって「感性的」であり、「幻想的」でもある(まさに幻想的な空間としての「校長室」があるように)。

つまりこの対比は、世界観の対比であり、それをどのようなものと見なすかという考え方の枠組みの対比なのである。

そのような、考えるための補助線として強力な武器となる対比なのだ。