「場所と経験」について、対比図を画いて全体の論理構造を捉えても、結局のところ、柄谷がこの文章で言いたいことは何か、というあたりはまだ曖昧である。「腑に落ちた」という状態にはほど遠い。

これは、先の宿題である「理念」「意味づけ」が「均質」に、「生きた他者」「見たものだけを見たということ」が「感性的」に属するという認識に実感がともなわないからだ。

作者が何を言いたかったのか、といえば「視たものだけを視たということでしか真の知識は得られない」などということになるが、こんなふうにまとめても、柄谷が何を主張したいのか、さっぱりわからない。

だが、これ以上「場所と経験」だけを読んでいても、それがわかるようになったりはしない。

それは、こうした論理構造を当てはめるべき「枠組み・型」が何なのかがわからないからである。

一方の「無常ということ」は先に一度考察したとおり、そこらじゅうが「わからない」文章だ。

それをいささかなりと「わかる」に変えるためにできることは、文章内の論理の整理整頓と、外部的な「枠組み・型」へのあてはめである。

そこでまずは「対比」である。

だが、いわゆる「論文」の体をなしていないこうした随筆から、明確な対比構造を抽出するのは容易ではない。その困難は「場所と経験」の比ではない(だからこそこの文章が「難解」に感じられるのだし、授業で扱う価値があるのだ)。

この文章では、文中に明示されている対比をラベルとして設定し、そこにそれ以外の要素をはめこんでいく、というような手順はとれない。

それでも、人間の思考が何事かの輪郭をそれ以外のものとの差異線に沿って描くことでしか成立しない以上、明示的であれ暗示的であれ、対比構造のない思考はない。

ここでも粘り強く、文中の対比を捉えてみよう。

文中の対比は、語義的な解釈で対比であることが判断できることもある。

例えば「死んだ人間/生きている人間」は語義的に対立している。

また、「無常/常なるもの」も語義的な対立から対比として抽出できる。

それだけではなく、「場所と経験」で考察したように、文脈の論理から、対比項目であることを判断できる(しなければならない)こともある。

例えば「一種の動物」は「生きている人間とは、人間になりつつある一種の動物かな」という一節からすると、上の対比の右辺に配置される。

一方、「この世は無常とは決して仏説というようなものではあるまい。それはいついかなる時代でも、人間のおかれる一種の動物的状態である。」という一節からすると、「動物」側に「無常」がこなければならない。

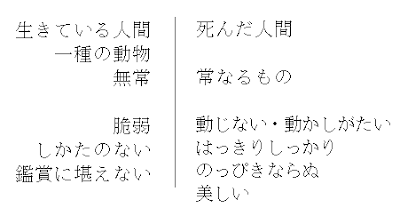

したがって、何気なく挙げた上記二つの対比は、次のように整列されなければならない。

生きている人間/死んだ人間

一種の動物/

無常/常なるもの

ここにはさらにいくつかの対照的な形容が付されている。

/動じない・動かしがたい

脆弱/はっきりしっかり

しかたがない/のっぴきならぬ

鑑賞に堪えない/美しい

これらの形容は、はっきりと筆者の姿勢・評価を示している。この文章の主張を探る上で重要な形容だ。

さて授業では、対比を抽出するにあたって、二つの系列の対比がある、と言った。この二つの系列はもちろん関連しているが、最初から同じ対比軸上に並べていいわけでもない。

比較的皆が見つけるもう一つの系列の対比として、挙がりやすかったのは次の組合わせだ。

歴史/解釈

「歴史」がこのように対比的に読めるのはわからないでもない。

だが「解釈」は「解釈する」という動詞になる、つまり行為だが、「歴史」はその対象となる観念だ。これを対比として並べるのは不全感がある。

したがって「歴史」を現段階で対比のどちらかに置くのは控える。

ではもう一つの系列の対比とは?

比較的挙げられていたのは次の対比。

記憶する/思い出す

これは文脈上は対立であることが容易に見てとれる。ただし語義的には共通性が意識されやすく、対立要素がないから、どういう対比なのかはにわかには腑に落ちない。考察する必要がある。

この対比にはそれぞれに対応する具体例が挙げられる。

文末から挙げられるのは次の対比。

現代人/なま女房

そして「記憶する」のは「多くの歴史家」だ。この「具体例」には対応する例が文中から指摘できる。「鷗外・宣長」である。

多くの歴史家/鷗外・宣長

この対比が取り出せた人は広い視野と強い論理把握力がある。

鷗外も宣長も「歴史の解釈」をしなかった人たちだ。したがって、対比の左辺に「解釈する」が配置されることになる。

すると「思い出す」に対して「記憶する」と「解釈する」が並列的に対比されることになってしまう。

記憶する=解釈する?

これを納得するためにはどう「解釈」したらいいのだろうか?

これが「無常ということ」を読解する一番のポイントである。

さて、「解釈」が配置されたことで先ほどの「歴史」をどう考えるか?

つまり次のような対比になっているのである。

歴史を解釈する/歴史を思い出す

したがって「歴史」それ自体はニュートラルな語句としてもまずは捉えておこう。

「歴史」は、「場所と経験」の「経験」「人間」「知識」のように、対比軸の一方にのみ属するのではなく、それを軸のどちらかに置く条件や形容が対比的なのだと考えよう。

もちろん、こうした対比図が完成した後では、「歴史」を、その本質において右辺に属するものとして小林が捉えているのだと考えてもいい。六段落における「歴史」などはほとんどそうした意味で使われている。そこだけを見ると確かに「歴史」を右辺に属するものとして主張したくなる。

だが「歴史」は、さしあたってそれをどう捉えるかという問題意識の対象となっていると考えるべきである。

柄谷の「知識」も「人間」も、対比が明らかになった後には、柄谷がどちら側に置きたいかは明らかになっている。小林の「歴史」もそうなのだ。

次の一節は明らかな「ではなく」型の対比を示しているにもかかわらず、どのクラスでも挙がらなかった。

思い出となれば、みんな美しく見えるとよく言うが、その意味をみんながまちがえている。僕らが過去を飾りがちなのではない。過去のほうで僕らによけいな思いをさせないだけなのである。

ここが挙がらないのは、「ではない」の前後が揃っていないからだ。対比させるには、両辺を揃えなくてはならない。「歴史/解釈」を、そのままでは対比に取り上げられないのも、概念の位相が揃っていないからだ。「解釈」は「解釈する」という動詞=行為であり、「歴史」はその対象だ。

上の一節では「ではない」の前後で、主語と目的語が入れ替わっている。これをどちらかに統一して、その述語をとりだしてみる。主語は「僕ら」と「過去」とどちらがいいか?

これは、全体の対比の構図を想定すればいい。「記憶する・解釈する/思い出す」の系統である。つまり「僕ら」である。

それでも単に受身形にして「飾りがちなのではない/よけいな思いをさせられない」と並べれば良いというわけではない。まだどのように「対立」しているかがわからない。

「対立」型の対比は、一方の項に「ではなく」が付加されることが前提されている。「解釈する〈のではなく〉思い出す」のように。

さらに「よけいなこと」の連想で次の一節が思い浮かべば、それを言い換えに使おう。

よけいなことは何一つ考えなかったのである。

ここまで考えれば、上記の対比的一節から「飾る/余計なことを考えない」の対比が抽出できる。

これは「解釈する/思い出す」の言い換えのバリエーションである。

さて、これらの二つの系統の対比はどういう関係になっているか?

左右は意識して揃うように並べてあるが、といって一つの対立軸だとは言えない。それぞれ別の系統だと感じられる。

しばらく考えていると、これらの関係がわかってくる。後者が前者に対する姿勢・スタンスを表わしていて、前者はその対象の捉えられ方の違いを表わしているのである。

そしてその接点に「歴史」がある(というとD組K君は、上は「歴史」が主語になり、下は「歴史」が目的語になる対比だ、と表現した。秀逸である)。

0 件のコメント:

コメントを投稿